Amazigh et fière de l’être – entretien avec Raïssa lei, artiviste amazighe

Crédit photo: Corentin Marchand

I 26.06.24 I Mona Koyamba

Souvent qualifiées à tort de “berbères”, les communautés amazighes (“hommes libres” en français), peuples natifs d’Afrique du Nord, ont longtemps étaient discriminées et invisibilisées, que ce soit dans les pays du Maghreb, ou dans les diasporas.

Mais aujourd’hui, de plus en plus de Nord-Africain.e.s souhaitent se reconnecter avec leur part d’amazighité et mettre en lumière ces cultures trop longtemps mises sous le tapis.

En France, Raïssa Lei fait partie de ces nouvelles ambassadrices amazighes, qui se sont données pour mission de préserver, mais aussi transmettre, cet héritage millénaire.

Souvent qualifiées à tort de “berbères”, les communautés amazighes (“hommes libres” en français), peuples natifs d’Afrique du Nord, ont longtemps étaient discriminées et invisibilisées, que ce soit dans les pays du Maghreb, ou dans les diasporas.

Mais aujourd’hui, de plus en plus de Nord-Africain.e.s souhaitent se reconnecter avec leur part d’amazighité et mettre en lumière ces cultures trop longtemps mises sous le tapis.

En France, Raïssa Lei fait partie de ces nouvelles ambassadrices amazighes, qui se sont données pour mission de préserver, mais aussi transmettre, cet héritage millénaire.

Une histoire marquée par la migration et la transmission

Née dans un quartier populaire du 20e arrondissement de Paris, Raïssa a vu le jour dans le pays dans lequel son père, maorcain, a décidé de poser ses valises à 18 ans, en quête d’une meilleure vie loin des montages d’Oujda. Ne sachant ni lire, ni écrire, il s’est retrouvé à enchaîner les petits boulots dans une France des années 1960 en constante demande d’ouvriers, avant d’être en mesure de fonder une famille.

Mais l’attachement aux terres était là, tout comme le souhait de transmettre cet héritage. Raïssa se retrouvait donc à partir chaque été au Maroc, pour suivre une formation accélérée en darija et langue amazighe, tout en se familiarisant avec les us et coutumes de sa tribu. Cette immersion culturelle, elle l’a doit aux femmes de sa famille, et plus particulièrement à ses grands-mères. Ce sont leurs danses, leurs gestuelles, mais, et, surtout, leur force, qui ont fait que Raïssa n’a jamais délaissé cette part de son identité.

J’ai baigné dans une résilience féminine qui me caractérise très très fortement, une soif de se rattacher à son identité culturelle puisqu’on vient d’une tribu guerrière, qui a vécu pas mal de discriminations du fait de son amazighité.

Raïssa Lei

Crédit photo: Raïssa Lei – @raissa_lei

Raïssa a par la suite poursuivi ses propres recherches sur ses origines, consultant les archives coloniales. En remontant sa propre généalogie, elle a découvert l’origine de cette fierté amazighe, historiquement liée à la lutte anticoloniale. C’est de là qu’est née son envie de valoriser ces cultures que l’Histoire a voulu effacer, et que les descendants ont voulu nier.

C’est en découvrant que ma tribu a été l’objet d’une étude coloniale en 1905, un livre de 250 pages, que j’ai compris que notre culture était une résistance et une survie.

Raïssa Lei

Un engagement sur tous les fronts

Cette valorisation des cultures amazighes, et plus particulièrement, de leurs matrimoines, Raïssa a décidé de la faire de manière “innovante”, mais avec une approche décoloniale, et ce, via différents médiums artistiques.

La danse fait partie de ces canaux sur lesquels s’appuie Raïssa. Danseuse chorégraphe spécialiste du waacking et des danses nord-africaines, celle qui est surnommée “Lei theNight” entend lutter contre l’appropriation culturelle de ces traditions, qui n’ont pas traversé les âges pour devenir des objets purement esthétiques et exotisés, vidés de leurs significations. Avec sa compagnie Kif-Kif Bledi, compagnie de danses nord-africaines alternatives fondée en 2017, elle sensibilise et éduque par le mouvement, amenant le public occidentale à sortir de sa perception orientaliste des danses traditionnelles du Maghreb.

Crédit photo: Madiha – @tafkirness

Je me suis rendue compte qu’il fallait éduquer les gens sur ce qu’étaient nos danses. Par exemple, j’ai dit dès le début que je faisais des danses amazigh, [et] que je faisais pas de danse orientale .

Raïssa Lei

Pour faire découvrir ces danses – issues essentiellement de cultures orales -, la compagnie s’attelle à un constant travail de recherche sur leurs symboliques, leurs vêtements, leurs accessoires. Raïssa a ainsi développé une réelle “passion” pour les tatouages et les bijoux, autres caractéristiques phares des cultures amazighes, que portaient ses grands-mères. En commençant à partager ses propres découvertes sur les réseaux sociaux, elle s’est retrouvée à transmettre numériquement les cultures amazighes. Échangeant et coachant d’autres personnes (essentiellement des femmes), qui , comme elle, sont sur les traces de leur amazighité, elle cherche à leur ôter ce syndrome de l’imposteur autour de leur appartenance aux peuples natifs d’Afrique du Nord : « [si] t’es d’origine nord-africaine, t’es Amazigh », tout simplement.

Promouvoir des cultures extra-européennes de manière décoloniale et non-académique n’est cependant pas un long fleuve tranquille, même au sein des milieux artistiques. Bien que se targuant d’être progressistes et ouverts d’esprit, ceux-ci n’en restent pas moins principalement dominés par des personnes blanches, avec, comme le souligne Raïssa, son lot de violences racistes. Mais cela ne la démotive pas pour autant, d’autant que son travail de transmission a permis à de nombreuses personnes issues de la diaspora amazigh de se reconnecter à leurs racines.

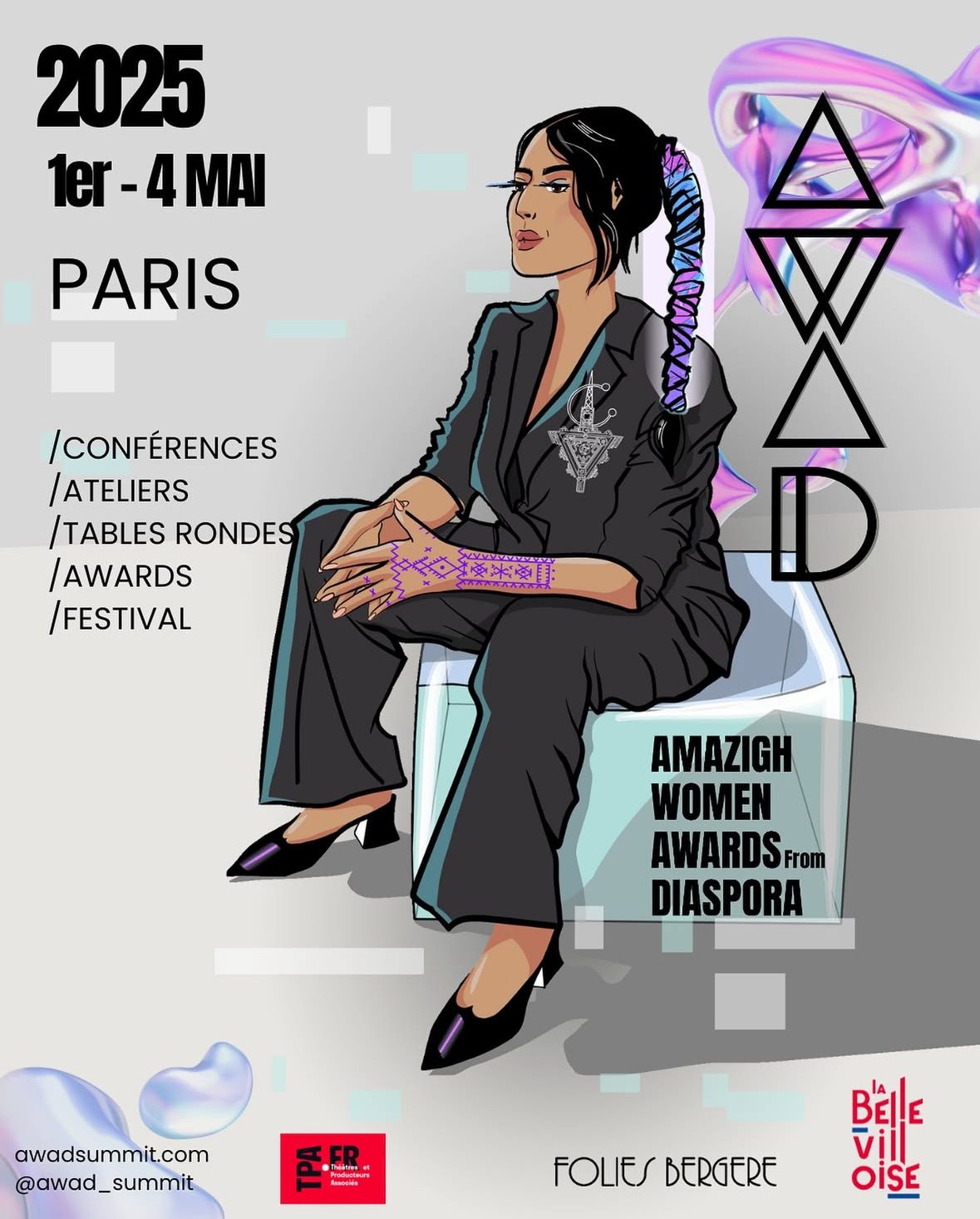

L’Awad Summit : un coup de projecteur sur la diaspora amazighe

La lutte de Raïssa en faveur des cultures nord-africaines est en phase de franchir une nouvelle étape, avec pour la première fois en France, un sommet dédié aux femmes amazighes de la diaspora : l’Awad Summit – Amazigh Woman Awards from Diaspora . Un projet ambitieux mais nécessaire, qui s’inscrit dans son travail en tant qu’entrepreneuse culturelle engagée en faveur du matrimoine amazigh. Un matrimoine qui a émergé il y a des milliers d’années, pour être aujourd’hui porté par des femmes aux multiples talents, qui se retrouveront du 1er au 4 mai, entre la Bellevilloise et les Folies Bergères.

Le choix des Folies Bergères n’est d’ailleurs pas anodin. Il est empreint d’un certain symbolisme, car, comme le rappelle Raïssa, cette salle accueillait autrefois des performances chargées d’exotisme, comme celles de Joséphine Baker, ou de la danseuse “orientale” turque surnommée la “Fatma” .

Crédit photo: @awad_summit / @syam.k.art

Avec l’Awad Summit, il s’agit donc de décoloniser la perception des femmes amazigh, en mettant en lumière des femmes fières de leur identité, qui évoluent aujourd’hui dans plusieurs domaines comme l’entrepreneuriat, la culture, les arts, la création de contenu, ou encore le numérique. Sur 4 jours, se succéderont ainsi conférences, gala, tables rondes, concerts, workshops, festival, le tout porté par un panel d’intervenantes de choix comme la rappeuse Nayra, la journaliste Nawal Ibtissam Benali, la créatrice de contenu @maghribantou, la danseuse Sarah Bidaw, ou encore la formatrice en art oratoire Sarah El Attar. Si vous voulez en savoir davantage sur la programmation ou accéder à la billetterie, rendez-vous sur le site de l’événement.

Ce sommet, Raïssa a décidé de le voir en grand, afin de marquer les esprits, et d’inspirer d’autres événements de ce type, qui créent des espaces pour se retrouver, se célébrer, et faire communauté. Car pour Raïssa, porter les récits amazighs, c’est “une mission de vie”.

[L’objectif] c’est de pouvoir en faire un rendez-vous qui permet de se nourrir, mais aussi de pouvoir trouver des espaces, des liens qu’on garde sur notre recherche identitaire mais aussi sociétale.

Raïssa Lei

D’AUTRES ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE

L’antiracisme queer en terres alsaciennes – entretien avec Mohamed, membre du collectif Diaspora

Dans la capitale alsacienne, la lutte intersectionnelle décoloniale se joue aussi, portée par des collectifs locaux comme Diaspora.

Entre documentation et spectacle : Quel récit du génocide des Gazaouis ?

Aujourd’hui à Bissai, nous avons choisi de relayer la voix d’Akram Jamel Ajjour, scénariste et cinéaste palestinien et directeur de l’unité des médias et du plaidoyer au Centre des Études sur la société civile de Palestine.

La Palestine nous Rassemble : tisser et renforcer les liens depuis l’exil

La Palestine nous Rassemble : tisser et renforcer les liens depuis l'exilCrédit image : La Palestine nous RassembleI 15.07.25 I ZEINEB Dans un contexte d’urgence et de défis multiples pour les Palestinien·nes, y compris depuis l’exil, focus sur l’histoire et le...